- 首页

-

营销工具

-

推广服务

-

资讯中心

发布者:三维推

2022-05-25 17:26:34

阅读: 1420

现如今,互联网中新建社交媒体的结构越来越丰富。本篇文章中作者结合多个实际事例来阐述互联网平台的创造与古老建筑的空间之中的密切联系,感兴趣的小伙伴们快来一起看看吧。

近两年,世界范围内大量对于互联网的反思文章都提醒我们这样一种事实:我们曾经憧憬网络世界为人类带来更理想、更美好的人际关系,但最终,这项技术却辜负了我们的想象。

我们在这篇文章当中试图补充这样一种观点:从漫漫历史的尺度上来说,“互联网”是一项极其年轻的发明,但“人际关系”却是与人类作为物种一样古老的东西。

人与人的关系是无形的,它通过“空间”才能找到具体的形态。

一方面,我们需要理解互联网作为一种虚拟空间,它足够新鲜、新奇;另一方面,我们也需要理解,在它自身创新与迭代的过程中,互联网的搭建者仍不断借助着“网络”、“广场”、“平台”等极为古老的空间来比喻新建社交媒体的结构。

譬如在一篇题为《“平台”是否是主导电子媒体的科技公司的正确比喻?》的文章中,塔尔顿·吉莱斯皮(Tarleton Gillespie)强调:互联网平台通过隐喻加强了它平等、开放可见、稳定坚固的特质,但同时,有效地隐藏了它非平面的真实结构。

所以,向前看去,互联网似乎正试图创造新的人际关系,但向后看去,互联网世界层出不穷的新概念对于人类曾经拥有的原始空间来说,可能并非仅仅是一种隐喻(metaphor)关系,它还可以被理解为一种类比(analogy)甚至还原——人类古老的“空间体验”对互联网这项“创新技术”或许有更为深层次的影响。

更进一步说,在虚拟空间中,和现实空间一样,我们此处追溯的仍然是人与人关系的一种形态。

微信平台、支付宝平台、脸书平台……“平台”作为一种互联网概念模型已经深入人心。

但如果回到上世纪90年代,大众尚且并不像现在这样理解“平台”的概念。那时,我们刚刚从信息社会(information society)进入网络社会(network society)。

“平台”一词还仅在IT行业内使用,指的是电脑里软件运行的系统环境。

“平台”是当今互联网社交媒体一个流行的比喻。

其层级关系是:平台(规则的制定者)——开发者——用户。

那时候流行的概念模型是“网络”。在“网络社会”里,用户制造的内容在用户之间流通。相较于电视这种大众媒体,在互联网上,我们不再只能被动地“观看”,我们还可以查资料、写博客、并且评论回应其他用户的内容。

草根用户成为了制造信息和对信息进行反馈的主体。更重要的是,用户之间永远保持一种联系。

换句话说,网络之中,每个人都是主体,并且处在平等的联结中。这个网络构成了一个社群,而社群之中的个体,如哈贝马斯的“公共领域”模型中的主体一样,是不仅可以发表言论,还同样可以反思和论述的语言使用者。可以想见,这时的“互联网”拥有一种乌托邦式的构想。

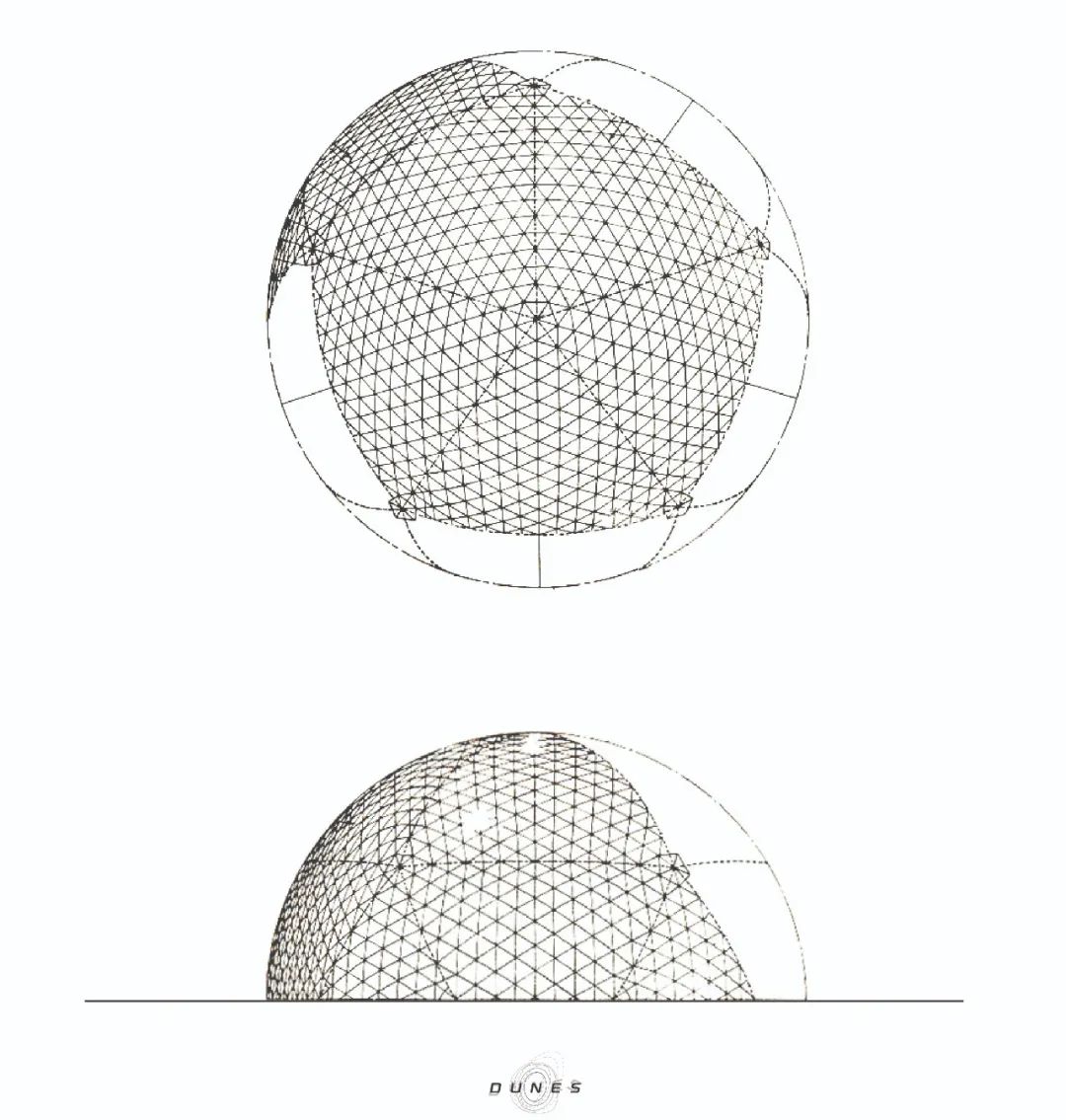

富勒的短线程穹顶

但“网络”这一说辞并非是某个天才一拍脑门横空出世的。一次空间比喻的发生,首先需要“喻体”已经存在。

富勒的短线程穹顶(Geodesic dome,中文也译作“富勒球”)就是为这一次概念模型起飞准备的跑道。

互联网的先驱,《全球概览》的创办者斯图亚特·布兰德(Stewart Brand)多次提到巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)对于60年一代的影响。“富勒球”设计似乎正是完美的互联网的空间结构隐喻。

这种极其高效的创新结构将球面分解成小的三角形,此时,力均匀地分布在每一个结构件上,用最经济的方式覆盖整个空间。它轻盈而稳固,而且搭建快速。

在1967年的蒙特利尔世博会上,美国馆利用这个结构建造了一个直径76米的四分之三球型建筑,成为美国先进技术的象征。

这不仅是一种空间结构上的创新,也可以被看作一种与“互联网”概念相似的新模式。它是一个通过连接所有节点而产生的稳定结构,没有某个结构承受到更大或更小的力,而是说,一个网状的连接形成了完美的均质空间。

这种网状的空间比喻甚至在公元前的古印度就已经出现。“因陀罗网”(the Jewel Net of Indra)与”互联网”有十分相似的结构。这个忉利天王的法器是一张由珠玉连接而成的无限大的网,这些珠玉像多面的镜子一样反射其他宝石中的图像,互相映射,没有穷尽。

此外,后现代哲学家德勒兹和精神分析学家加塔利的“块茎论(rhizome)”也构想一种类似的结构比喻。与树状的根茎不同,块茎的植物——比如姜——拥有一种可以随意生长连接、去中心化的结构。

不论是互联网还是“块茎”,这种网络(network)都强调一种均匀分布(evenly distributed)的状态,从而达到一种多元的、去中心化的空间。在这样的语境下,也就不难理解德勒兹的理论为何对后来电子媒介和数字文化的发展起到了引导性的作用。

然而我们很快观察到,这种网状结构开始瓦解。权力关系开始从用户和用户之间,转换到了用户和集结用户的平台。

从2004年起,我们最常用的网络社交方式开始以企业的模式逐渐壮大,Facebook和微信这样的媒介成为了虚拟社交发生的主要场所。在2007年,不到两岁的初创公司Youtube将“平台(platform)”的概念推向大众,人们后来意识到,这个节点象征了一个新互联网时代的到来。

作为一种空间结构,“平台”相比于“网络”向人传达了不同的空间感受。“平台”平坦、坚实、开放而自由。

在这样的暗示中,“平台”逐渐从互联网巨头Facebook、Twitter、Instagram走向商业和大众。

然而,互联网文化的迅猛发展似乎已经让我们们忘记了这样原始的空间概念。当我们搜索“平台建筑”的时候,出现的是关于建筑的网络媒体。

此时,或许有必要返回并试图重新认识作为现实空间的平台,这可能有益于揭开我们对互联网公共性的想象,以及这种想象的局限。

这一词最古老的含义,通过基于身体的空间感知深刻地埋藏在我们的文化基因中。正是由于一种强烈的空间记忆,我们才在虚拟世界中逐渐搭建了与现实建筑空间相似的平台结构。

这种空间,一方面是我们追求平等开放的结构的反应,另一方面也代表着权力、规范、机构和制度的结构。通过对个人空间、共享空间、公共空间中平台的认知,社交媒体搭建出不同的虚拟平台。

我们在网络世界里同样找到了记忆中的空间感,但也因此被困在传统空间中的政治结构里。

平台作为一种空间,其通常的定义是指一个抬高于地面的平坦表面。讲台、舞台、祭台、火车站台,这些都是平台。如前文所述,“网络”的结构,依循“富勒球”的构造,强调节点相连和力的分布中绝对的均匀;但平台就有所不同了,它似乎本身便带有一种对立的空间关系——台上与台下。

作为对自然地面(大地)的塑形,它区分了人造台面与它周围自然的土地。悉尼歌剧院的建筑师约翰·伍重(Jorn Utzon)在1962年的一篇短文中谈到他对平台/台基这种建筑空间的热爱:这种特殊的建筑类型,在不围合出封闭环境的情况下定义了空间。

这种微妙的感受是对“地面”——这种最为基础的世界构成的操作。它一方面属于自然的地面,一方面又通过人的塑造与自然脱离。这种对地面的改变,本身就是人类意图改变自然的权力体现。在这种空间基础上,搭建平台的人、台上的人、台下的人、管理运营平台的人之间也形成复杂的权力关系。

平台,作为大地的替代品,可以被看做权力关系的有形索引。

They are alterations of the ground that can be read as tangible indexes of power relationships.

在谷歌或搜索引擎上进行搜索时,我们常会有一种奇妙的感受。首先,我们下意识地感受到信息是一张错综复杂的网;而通过关键词和搜索,“平台”就可以将这个繁茂的信息丛林转变为我所需要的清晰有序的内容。对于信息,搜索引擎似乎带有一种俯瞰的视角——那是一种开放的空间体验。

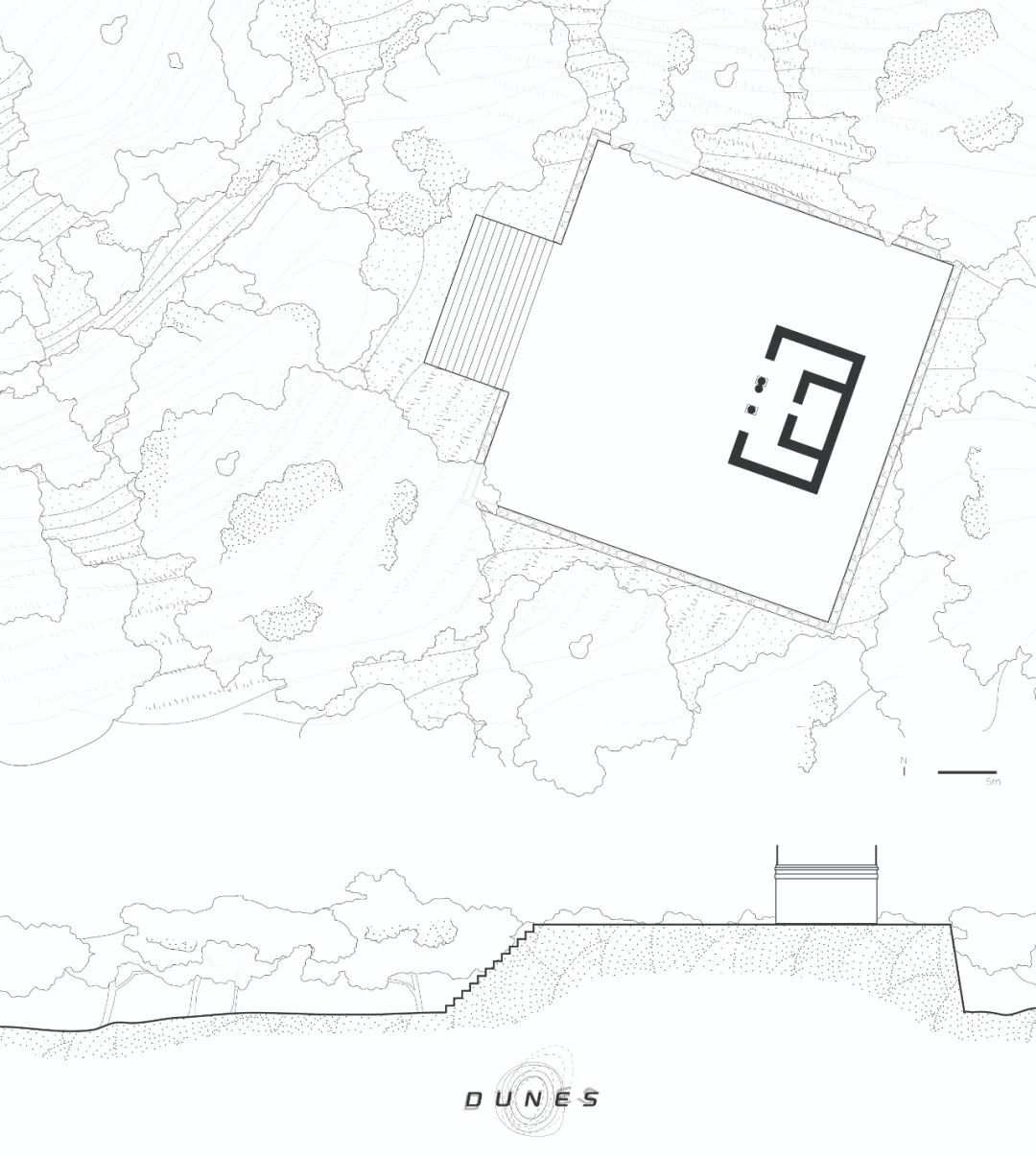

平台带给人的开放感受在最古老的建筑类型中就有体现。在尤卡坦半岛潮热的低地丛林里,玛雅人修建的平台或许最能给我们这样的直观感受。在被茂密的树林像屋顶一样遮盖着的小村落里,玛雅人建造起和丛林同样高度的平台。

这些平台有些长达数百米。在其上,他们脱离了阴暗潮湿的丛林而暴露在阳光下。玛雅人在这个新的空间上获得了此前从未接触过的世界。

在这里,他们拥有了自然无边无际的天空和微风。平台将封闭的丛林转换为开放的平原;也是在这里,他们修建神庙来建立与神的联系。

尤卡坦半岛古玛雅文明修建的平台

约翰·伍重将这种豁然开朗的感受比作斯堪的纳维亚数周阴雨密布后的晴朗。

在互联网的世界里,谷歌这样的搜索平台为我们带来相似的清晰感——它在网络无尽繁杂的信息里,将我们所需的信息整合并有序的置于我们眼前。

当然,这种脱离混乱树木禁锢的自由,是建立在服从严格规则的社会秩序和集体工作上。这种对自然的崇高的感受,也正是由于我们用结构征服了自然丛林原本的无序。

在此基础上不难理解,平台空间本身就是人建造秩序的权力的缩影,也是人逐渐进入定居生活和文明的标志。不过,将地面和世界理解为一个平面,并非是最原始的认知世界的方式。

人类学家提姆·英戈尔德(Tim Ingold)曾写道:在狩猎采集时代,人类并不将自然的世界理解为一个平面,而把自然理解为一系列重要的自然标志物的相对位置,譬如由高山和湖泊的相对关系组成的空间概念。然而,当人类开始以定居的状态生活时,我们开始将地面塑平。这一平面的概念和塑造的动作,使世界不再局限于它的自然形态。

这动作标志了我们第一次形成稳定的居所,它代表了我们拥有重塑自然的权力,也代表了人类一种貌似驾驭着自然场域的主观幻觉。

在后来的农耕社会中,这种概念逐渐转化为生产生活中的应用,“平台”成为了规则平整的耕地,和可以用来居住和使用的坚实的台基。这种对自然的重塑,代表了人类文明的权力和构筑秩序的权力。

如米歇尔·福柯所说,“文化本身就是一种有层级的价值组织方式,虽然所有人都可以接触,但是同时也是选择和排除的机制”。

因此,平台的权力首先并非是与平台互动的人之间的权力关系,而是平台作为人造空间所拥有的规范秩序的权力。这也可以解释,为何在英文中,平台最初在建筑之外的应用出现在政治中,指政党的纲领(party platform)。

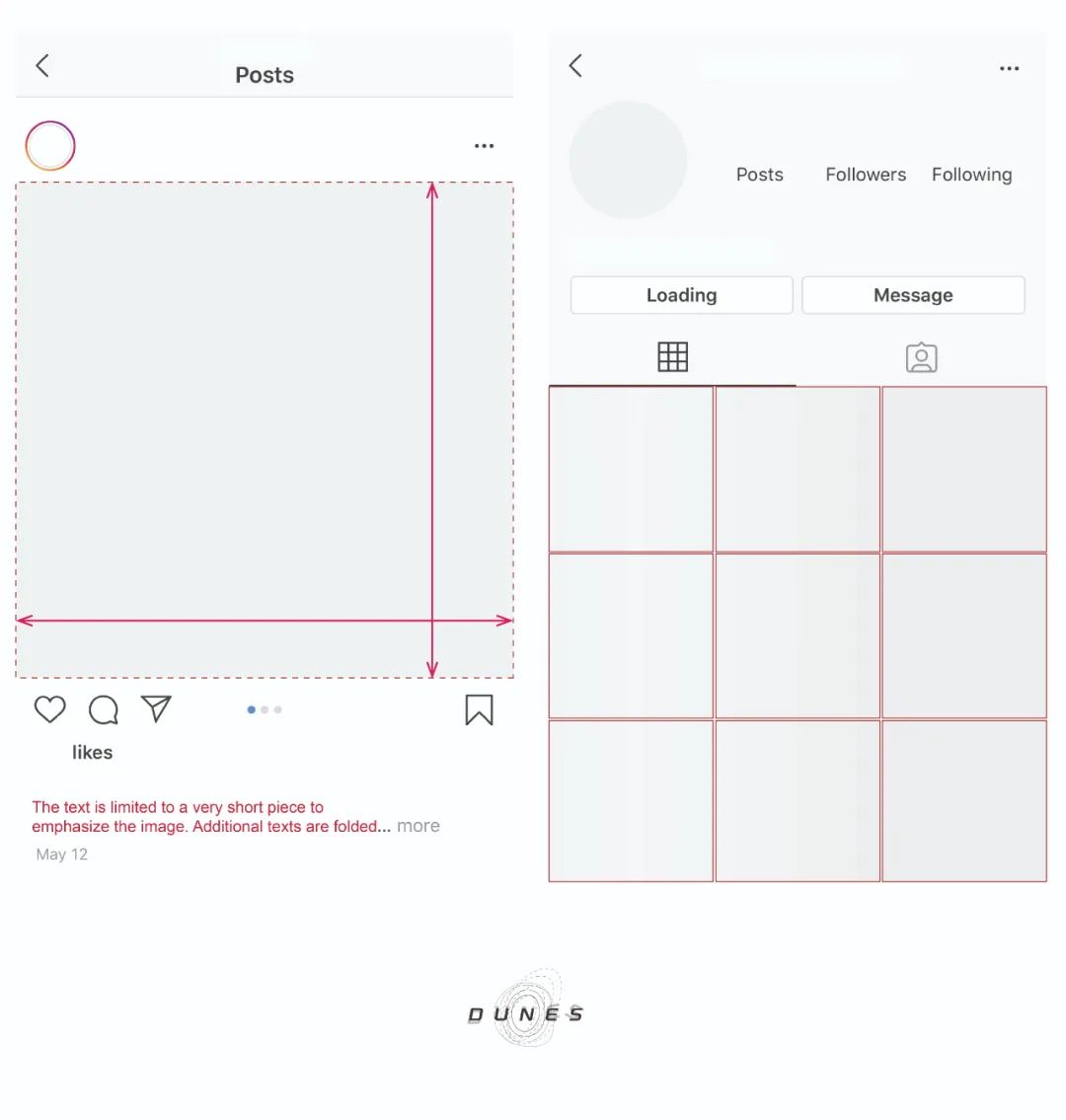

在虚拟空间里,这种秩序不仅体现在平台禁止个体的发声——这只是最明显的表征;它还体现在通过某种预设的格式来控制和调节个体的声音。

我们从现实生活中的广场、车站等大型公共平台空间来理解虚拟平台时,虽然可以意识到空间拒绝人的进入,但似乎会因为我们在其上活动的自由度而忽略了这些极其细微明确的行为活动的规范。

在《中文互联网中“讨论”的消亡》(点击跳转)这篇文章里,我们看到微信公众号对于留言评论功能的限制开放、微博的字数限制等等。同样,在英语互联网上,Instagram作为一个平台,它对于秩序的规范则体现在对于图像大小和格式的控制,以及对于文字在交流中的地位很大程度的刻意忽略。

所以我们并不是真正意义上“随意发布内容”,而是说在我们可以在“平台预设的格式规范下随意发布内容”。

我们如何发布内容、对信息进行归类划分、对信息进行评价,在各个平台上都有明确的要求。虽然这些规则使平台得以有效运行,但也很大程度上限制了我们可在平台上进行的活动。

Instagram对于图幅、画面比例、和图片的文字说明的限制

在早期的居住空间里,我们可以更清晰地看到平台作为一种物理空间是如何成为规范活动和行为的规则的。在公元前五千年左右的许多原始部落中(甚至在现今所知最早的几个半永久住宅里,Ohalo,21000BCE,就存在类似这样的平台),生活往往与仪式有很大联系。

平台,作为这些古老住所中的地面,通常有意区分不同区域内可以进行的活动,例如做饭、进食、睡觉。同样,在中国和日本的传统住宅中,空间很少使用固定的墙体做分割,而是使用地面平台的高度或者铺地的材质的区分来进行空间划分。

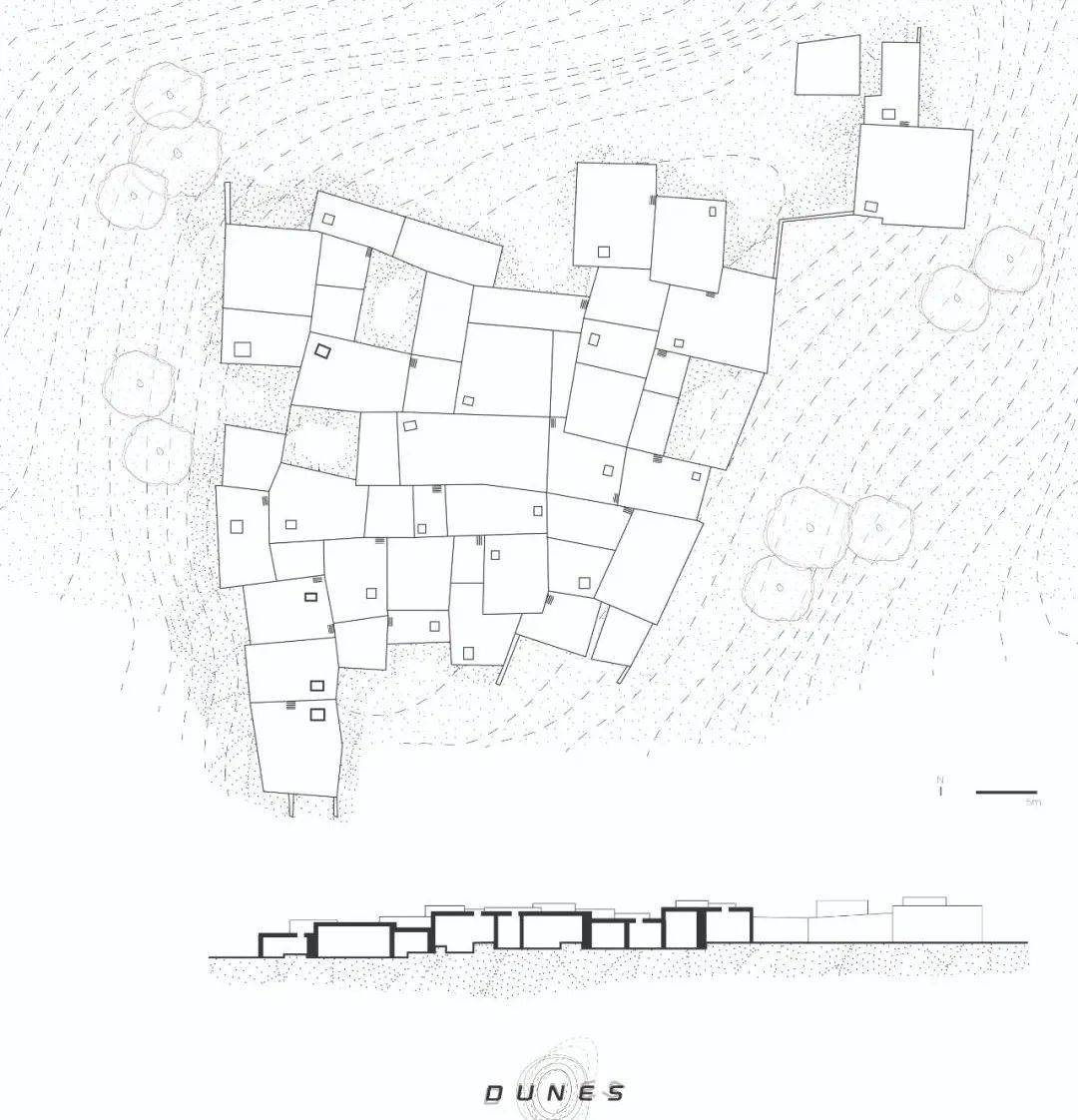

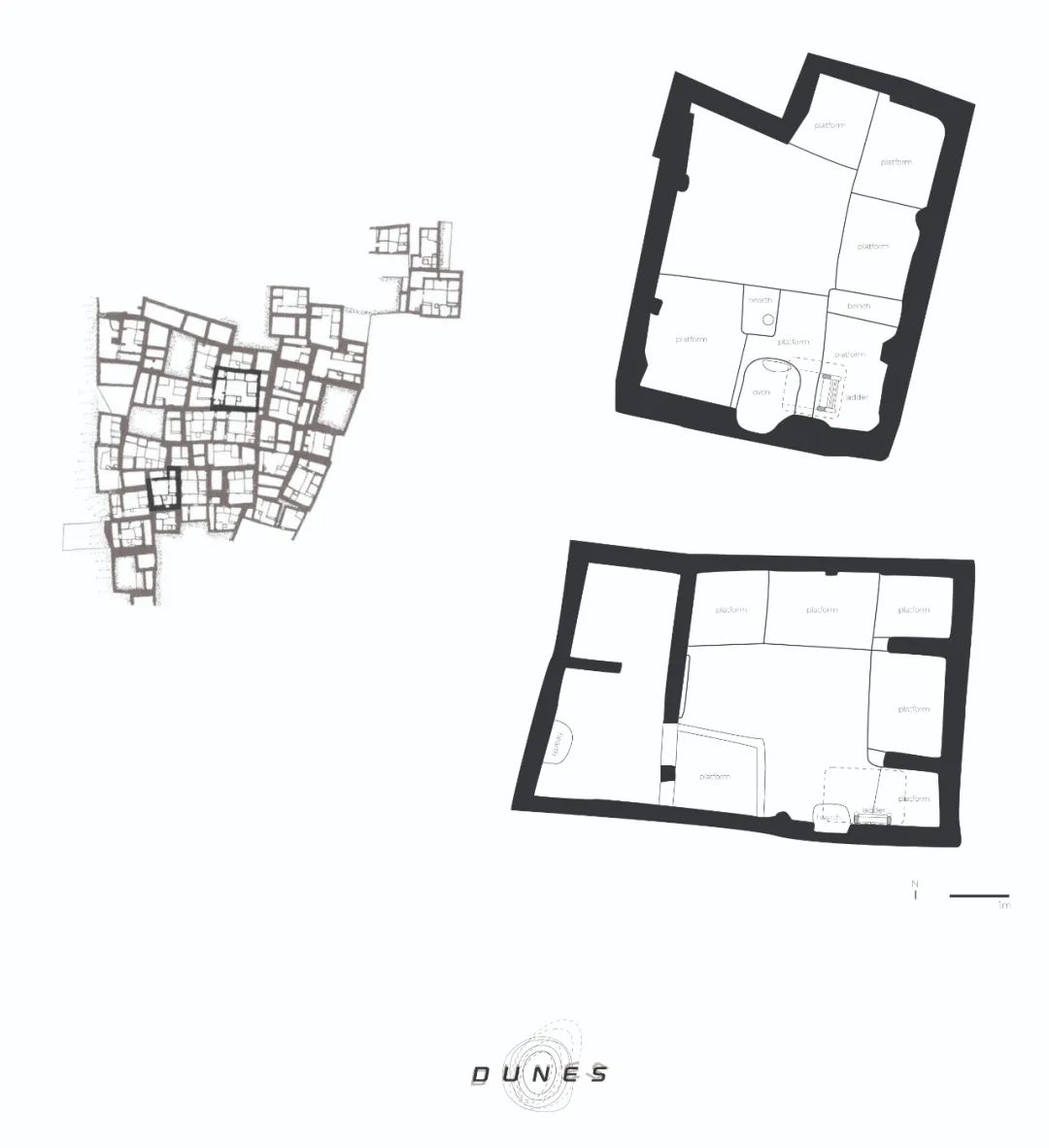

公元前7000年前的加泰土丘(Çatalhöyük)就是由这样简单的平台来划分空间的。在这个近一万人的原始的聚落中,建筑之间没有街道,而是紧贴在一起,构成一种蜂窝状的建筑群(cluster plan)。这里也没有广场这样的公共开放空间。

对于所有的建筑,人们都从屋顶的门洞进入,再顺着梯子向下到达室内。此时,室内的空间是更加私密的家庭为单位的生活;而这些不同高度的屋顶平台集合成为一个人造的新地面,人们的相遇、交流、和其他公共活动都发生在其上。

加泰土丘建筑群

这些住宅建筑的屋顶连结在一起成为了作为道路和公共空间的平台。同样在室内,空间的功能分区不使用墙,而是通过不同高度的平台来实现。较高于地面的平台会用作家庭活动和睡觉。

我们可以从加泰土丘的建筑中看出,早在这个空间原型进入人类历史的时候,平台就不仅是一个集结人群的公共空间,也是用来规范和区分活动的空间元素。

加泰土丘中的独立房间

这种将生活日常的活动行为仔细划分的做法,在现在的互联网中似乎也很常见——根据不同平台的规则,我们选择在不同平台上进行不同的活动。不管在现实空间还是虚拟空间,平台都能够促成一些活动的发生,同时,它也限定活动进行的方式。

微信公众号中的读者和作者无法像私密聊天一样进行多次、多方的交流,但是私密的聊天又无法拥有公众号一样的传播和更广大的观众。这意味着,不论是在公众号上发表言论,或是私密聊天,这二者都在通过或官方或个人的审查等机制被平台所控制和限定。

当我们知晓了“平台”作为一种空间自始至终就带有权力的隐含意义,知晓它的存在本就是一种秩序的规范和行为的规定,那么我们也就更好理解,当互联网中的社交媒体都将自己比作“平台”时,我们能够得到怎样的人际关系。

譬如说很多人有这样的观察:用户在虚拟平台上的情绪表达和现实中存在巨大差异。在有些平台上,这些极端情绪的强度甚至到了令人不适的程度。对于这一点,平台方往往看起来是“免责”的——运营者不发布内容,不表达情感,只负责维护和清理这个空间。

但需要指出的是,即便不发布内容,平台方通过对平台规则的预设,已经很大程度上影响了平台的人际关系。

比如在诸如Quora、知乎这样的平台上,官方只提供“upvote / downvote”、“顶/踩”、“支持/反对”这样明确而简化的二元对立态度供用户选择。在真实世界中,我们真的只有这两种情绪吗?

实际上,不同个体对于同一份内容可以持有无数种态度,而当这种情感的光谱被严格限定在“喜欢”和“厌恶”两种,二元对立就成为了仅存的规则;此时,平台已无形但深刻地引导和鼓励了用户之间潜在的对抗情绪。

除此之外,像Instagram这样的平台只提供“喜欢”一种反馈的可能。这一定程度上避免了负面情绪和不友善的争执,但同样产生了对“点赞数”疯狂的追求。在此情况下,平台难以承装任何复杂、多义、高度思辨的情感表达。

当然,其他的情绪可以通过文字的方式传达,但是显然,这种过分简化且方便操作的回应方式已经造成了很多问题。

用户在这样的规则训练下,变得习惯于更加快速单一地衡量信息的好坏,也只能对一连串信息作为一个整体进行简单的评估。而这或许是一种在物理世界中从未发生过的情况。

不论如何,现实交流中细微的表情、肢体语言、动作和姿态这些复合的反馈在网络上被简单规定为对立的“顶”和“踩”,这很大程度上加强了互联网平台对于人行为的控制,也同样加强了其对于人心理状态的控制。

虽然像Facebook这样的平台似乎在尽力扩展情绪的选择,但“生气”、“沮丧”、“高兴”或“兴奋”仍然是非常简化的、被平台设定和控制的反应。

平台是敞开的,它不封闭自己,这确保了其上发生的活动的公共性;但同样,平台与未经人工修筑的自然地面存在区分,这又限制了可能在这里发生的活动。从“地面”走上“平台”存在空间感受上的变化,这使发生在平台上的活动有一定的戏剧性和仪式感——平台是潜在的舞台。

我们可以在很多用户参与讨论区时的具体行为中找到例证。

对很多人来说,如果讨论发生在私人和“点对点”的微信聊天中,ta或许并不会一次性写就太长篇幅,而会更倾向于以碎片化和只言片语的形式,和朋友围绕某一话题进行探讨。

但是在社交平台的讨论区中,因为ta知道自己更可能被更多人看见,也有可能因为其他人的点赞成为“高票评论”而处于顶端,所以ta更有可能在此处发表更长篇幅也更经打磨的论述。

这即是平台的公共性给用户带来的一种潜在而不可忽视的仪式感;这种仪式感鼓励和塑造了不同的行为。

这同样可以在最古老的空间原型中找到一致的脉络。在数千年的历史中,平台正是逐渐由一个日常的公共活动的空间,转变为更戏剧化的个人表演的空间。

最初,平台拥有公共性质,首先因为它本就是一次公共的建造过程。譬如玛雅人的平台就是由整个社群共同搭建的。另外,在平台上发生的活动也同样是公共的活动。

最早的西方平台空间中,一个典型案例是叫做“禾场”(threshing floor)的公共活动空间。这是一种通常被铺砌成圆形的平台,村庄的农民共同在此用家畜为谷物脱粒和风干晾晒,它是一处动物、人、农作物和自然环境和谐共存的场所。

禾场

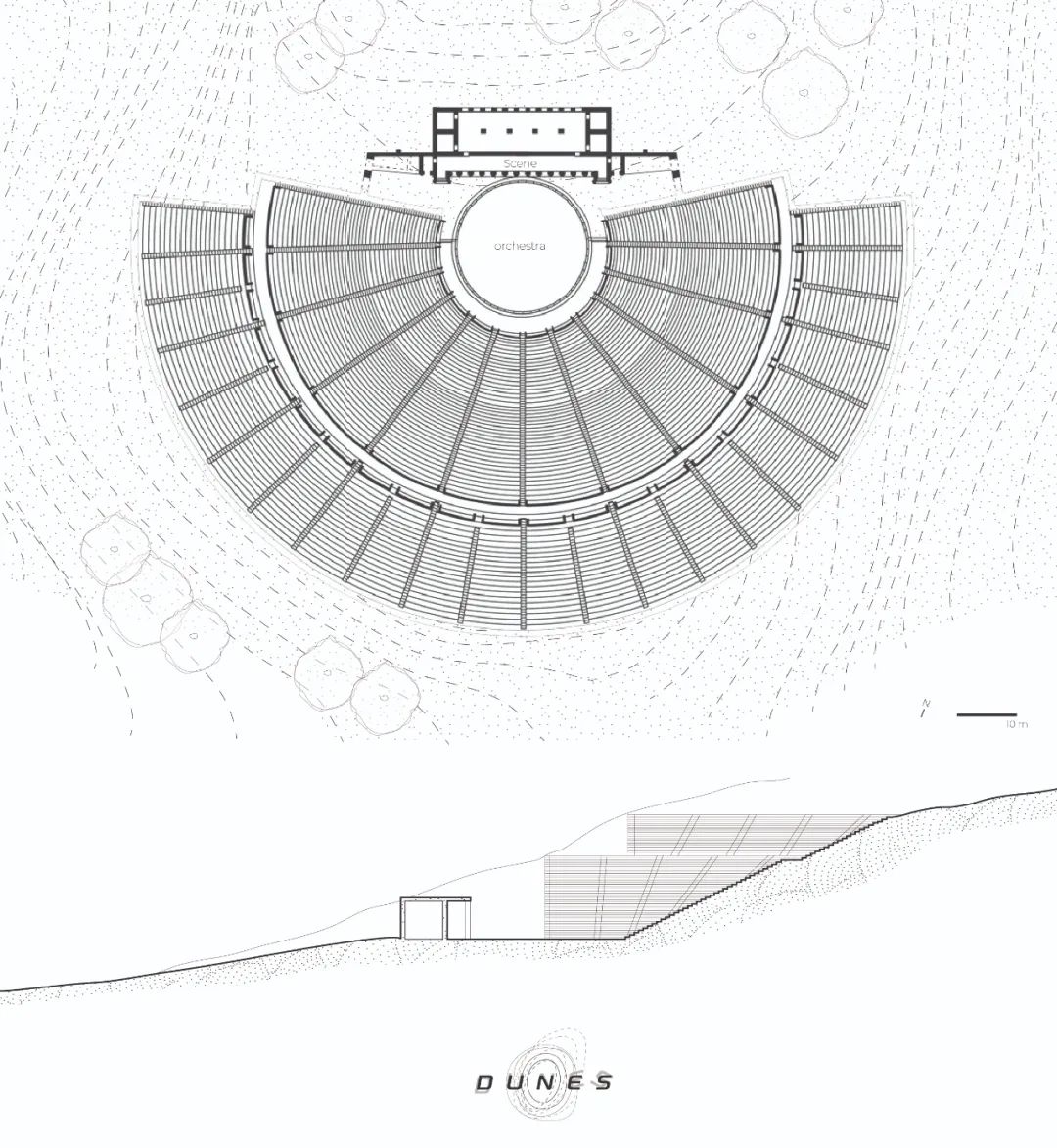

在古希腊文明多山的地形中,“禾场”的平台空间显得尤为珍贵。在这个人为塑造的场域,可以有更多居民在此聚集;逐渐地,共同进行的日常农耕活动发展为了议事和仪式等社会活动,也即是后来重要的公民空间,如议事厅(bouleuterion)和剧场(theater)。

从古希腊的剧场,这种空间原型继续发展为古罗马的圆形剧场(amphitheater)、赛马场(hippodromes)、竞技场(stadiums)、音厅的舞台。在这个发展过程中,我们逐渐脱离了公共和日常的生活活动,走向一种个人化的仪式表演。

从“禾场”原型中产生的最早的古希腊剧场,并不明确区分表演者和观众。尤其在悲剧的表演中,演出通常不是演员的个人表演,而是由一个合唱团(chorus)背诵吟唱。合唱团所处的位置也并非是真正的舞台,而是在场景和观众之间的乐团空间(orchestra)。

在演出过程中,观众会共同参与,达到一种强烈的精神和情感共鸣。这也因此解释了这种剧场趋近于扁平和圆形的空间形式——这不是一个为某个个体提供的展示舞台,而是一个鼓励所有人参与的公共舞池。乐团(orchestra)的空间,作为一种早期的平台,模糊了听众、观众和表演者的边界。

在此,最简单抽象的平台建筑,成为了一个强力的工具。它被用来定位、组织集体,并赋予了这个集体一个特定的形态。

古希腊圆形剧场-场景、乐团空间、看台

在从古罗马到现代建筑的整个过程中,建筑舞台和看台,表演者和观众之间的分割越来越明确。

在古罗马的圆形剧场(amphitheater)中,看台通过阶梯塑造了观看空间;古希腊剧场中完整浑圆的乐团空间被缩减了,这加强了舞台与看台的对立关系,也使得观众与表演者之间的模糊关系被取消了。

更进一步,当“斗兽场(colosseo)”出现,这种空间更是为观看和表演建构了外围的墙。这个明确的边界将表演的行为与日常生活区分开来。

在“剧场”逐渐从一个开放开敞的禾场转变为内向、边界明确的室内空间的过程中,我们不仅对于“舞台”和“看台”做出明确的区分,同时也对城市中什么地方是“舞台”做出了精确的定义。

谁有权利(right)登上舞台进行表演,谁能够进入剧场观看表演都被权力(power)进行了严格的管理和控制。贵族和精英拥有了控制公共表演的权力,而剧场的政治影响继而进入城市的公众生活。

在互联网中,论坛似乎更像古老的禾场或者古希腊的乐团,它是一个公共活动的空间,而微信公众号、微博则更像个人表演的舞台。

在这个舞台上,审核机制和流量经济就可以看作这种对于表演控制权力的变体。然而,现在控制权似乎已经不再在贵族和精英们手中了,而是在一个更加隐形的权力机构和一个更加虚拟的受众群体手中。

综合以上所提到的“平台”,以及从“禾场”到“斗兽场”的各种变体,可以看到,“平台”的空间在历史中也有过许多形态,它并非仅仅是我们通常想象的,诸如舞台和站台一样的空间。

显然,在现在的互联网中,在“自由、开放”的隐喻之下,它也更多代表了“管控、秩序”和“权力阶层”这样的概念。

许多学者认为1960年代的激进建筑团体极致地表现了平台作为“秩序”和“权力”的隐喻。

Archizoom 的“不停止的城市(No-Stop City)”和超级工作室(Superstudio)最著名的项目“连续的纪念碑(Continuious Monument)”都是讽刺性的反乌托邦设想。在一种由资本主义掌控的全面城市化中,巨大的平台结构和它规则的网格纹路占据、吞噬了一切自然和历史文化。

在一些平面和拼贴画中,这些结构凌驾于自然之上,似乎与古玛雅文明的平台相似,成为一种人类凌驾于自然之上的权力的象征。

反讽的是,同样的结构也抹平了城市和人类文明著名的建筑地标——比如泰姬陵,曼哈顿和罗马。它迫使我们意识到,资本正以一种同样的姿态控制着人,而其方式是一种超乎想象尺度的同质化。一种极端的“秩序”正不受控制的蔓延吞噬着城市。

Archizoom 的“不停止的城市”

哈贝马斯强调过公共领域是一个“不需要真实存在于特定场所的虚拟或想象的社群”。这是一个“私人和群体可以就问题和共同利益进行探讨,并在可能的情况下达成一致的空间。”

显然,“公共领域”与“网络”和”平台”的概念不同,它并不是某个实存的空间结构原型,而是一种理想化的民众活动的蓝本。换句话说,当我们提到“网络”一词,闭上眼睛也能在脑海中浮现出一幅“蜘蛛造屋”般的场景;当提到“平台”一词,脑海中能浮现出一片“开阔而平坦、人们在此聚集”的场景。但“公共领域”一词,它并不指向某一具体的空间感受;它是一个政治学上的概念。

只是说,有很多不同的空间(机场、公路、议会厅、咖啡厅、沙龙……)都可以成为它的实体化。当然,空间的概念仍旧在“公共领域”的理论中也极其重要。

汉娜·阿伦特(Hannah Adrendt)曾强调过空间体验对于公共领域的重要性。对于她来说,公共讨论只可能发生在大家可以相遇、交流、争论、继而达成共识的公共的空间,而不是个体的碎片化的集合。

与此紧密相关的概念有两个,一是“私人领域”,即由商品和劳动力交换构成的狭义公民社会;另一个则是“公共权力”,指政府和统治阶级的领域。最初,“公共领域是与公共权力并存的”。

因此,想要对比”网络”和”平台”这两种原型哪个更接近于形成“公共领域”中的讨论,我们也不能仅仅关注空间结构。以下三个方面都十分重要:

我们也必须意识到这三者之前互相影响的复杂关系。

我们在上文中提到了互联网对于不同空间的比喻——从“网络”到“平台”,或许不少人会认为,“网络”时代的互联网是更接近“公共领域”的模型。然而我们同样需要认识到,彼时使用互联网的人群仍然是少数:直到2010年,互联网使用人数仅不到世界人口的30%。数据告诉我们,能够使用互联网并在上面发表观点的人拥有相对较好的经济条件和生活水平,也接受了良好的教育。

这种“少”的状态也体现在时间的维度上,即上网的时间是有限而珍贵的。因此,网络作为公共空间可以促成交流和讨论的特性被大家充分利用,上网的时间被用来发表和讨论关于社会议题的想法。

到了2018年,互联网用户超过50%,网络的普及程度也使大部分人拥有一天24小时对于网络的准入。此时,许多老人、偏远地区的居民也都可以上网,甚而生活在大城市中的年轻人,已难以想象有一分钟没有网络的状态。

在这种情况下,公共领域的范畴被扩展了,不仅只有少量的精英在这里聚集。同时,因为媒介的多元化,平台的发展,我们可以利用图像、语音和视频来发表观点。

这不仅拓宽了我们产生的内容,也同样降低了交流的门槛——譬如语音作为发表媒介的普及,使得此前不会打字的人口得以准入更多的讨论。此时,讨论的人群肯定更广泛和多元了。

“平台”在空间中的这种转变,从“开放自由的公共生活”向“权力和表演“的转变,似乎与1962年哈贝马斯对于公共领域转型的分析十分相似。

哈贝马斯分析过欧洲19世纪资产阶级在咖啡厅和沙龙中形成的平等讨论的“公共领域”和独立的出版商是如何被“消费主义”吞噬和转化的。

一方面,由于资本的投入,无利益掺杂的观念越来越少,也越来越难以分辨;另外,独立出版商也逐渐成为大型出版公司和控制舆论的大众媒体。

这些媒体通过上市和发行股票成为资本市场的一部分,从而使原本平面化的“公共领域”结构,再次“私人化”而纵向分层,处于下层的声音由于没有足够的资本而被淹没。

在这种环境中,我们重新向“公共权力”寻求规则和制度以防止资本上的垄断,并因此为“管理者”赋予更多政治权力。

至此,我们再次回到由“私人领域”和“公共权力”构成的阶层分明的社会。“平台”空间的转变也正是在资本的催化下,权力阶层纵向的堆积。

所以我们不妨在此帮助互联网完善这项比喻——“平台”似乎更像是未完成的金字塔的基座,在此之上,复杂的权力结构正逐渐建立起来。

这种认识或许并非没有依据。正如许多古玛雅的神庙建立在台基之上,埃及金字塔是不断向上堆叠的台阶,在中国古代建筑中,“台”这一空间通常就指“辉煌建筑的基座”,即“台”预设了其上的建筑,而这个建筑应该是“政治权力的最高象征”。

巫鸿在《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》一书中就讲到东周时期“台”的政治象征意义。“东周的宫殿坐落于高台之上或聚于高台建筑四周,其强有力的三维形象造成一种直接的视觉冲击力。”其后的历代帝王都筑有类似的建筑:齐景公的大台、卫灵公的重华台、晋灵公的九层台、楚王的乾溪台和章华台以及传为燕昭王的黄金台。

显然,现实空间中的平台为我们理解互联网平台提供了一定基础,但是虚拟世界为我们生活所带来的巨大差异也值得注意。

如何在一个平台化的互联网时代参与公共讨论?

我想可能首先需要意识到,任何媒介都在传递一种信息。或者说,任何人造物都有意或无意地传递其制造者的态度。互联网这种媒介的平台化可能一定程度上传递了这样的信息,即”公共领域“向”私人领域“的转变,我们或许可以认为微信这样的大型社交平台也在鼓励以个人和私密的方式进行社交。

然而,与电影、小说这样更加个人化的表达方式不同,建筑和互联网这样的媒介是社会集体活动的产物,它涉及更多的群体和更复杂的关系。这样的空间不仅有建筑师或平台搭建者的意志,同时还有维护者、管理者、参与者等多方的交涉。

在今天,作为使用者的我们对于网络和社交平台的依赖是任何特定建筑空间都不曾拥有的。我们对于网络使用的普及和日常化也使网络空间变得私人化,它无法像19世纪的沙龙和咖啡厅一样成为大家理性讨论的公共空间。

我们在上文中花费了不小的篇幅,为互联网的发展追寻了它的“空间喻体”在历史中的变迁,也由此挖掘了这些古老空间中人际关系的成型。

我们试图论述,这些长久植根人类意识中的空间感受和人际结构仍然是看起来“创新”的互联网技术的根本出发点;甚至可以说,网络世界并没有在本质上走出这些“古老的东西”所划定的边界。

在此基础上不再难理解,如果我们要反思现今互联网中讨论质量的低下、人与人关系的不理想,社交媒体的平台搭建方一定不是免责的,他们通过为平台制定和预设规则,引导了用户可能的行为和可能的情绪。

在一个更大格局中,在向虚拟世界进军的途中,人类需要为无形之物赋予形体,所以我们努力为互联网寻找恰当并且高超的空间原型作为参考——不幸的是,不论将之比作“网络”、“平台”或是“广场”,这些意象或许从一开始就决定了这场想象无法突破的天花板。

不过,这样的论述隐含了一项值得反思的逻辑——个体与平台搭建方被放在了二元对立的位置。

于是,批评的炮火聚焦在平台搭建方资本与权力的渗入,而个体却免责了——在庞大冰冷的互联网机器面前,个体用户似乎什么也改变不了,只剩下感叹“大势已去”。

这种无辜受害者的扮演,同样是思想判断里的懒惰陷阱。将无法形成良好的公共讨论的现象单纯地归罪于互联网平台搭建的不足,这样的判定过于简单。正如建筑许多时候只能塑造空间形态和给予一种行为的指向性,互联网平台上的活动和行为最终还是由用户生产的。

作为用户,我们需要为自己的言行负责也需要意识到互联网上我们的行为不仅代表我们自己,也代表平台的用户和互联网的使用者这一广大的群体。

所以我们不妨也反思自己:当批判平台的搭建引导了二元独立,互联网充满了仇恨和暴戾,那么我作为个体,是否在讨论中更加友善和包容?

当批判平台的搭建不断反馈我已经感兴趣的人和事,互联网充满了“同温层”和“回音壁”效应,那么我作为个体,是否愿意走出熟悉圈子的舒适区,尝试和持异见者进行沟通?

当批判平台的搭建用算法的投喂进行精神控制,互联网充满了低智、浅薄和浮夸的氛围,那么我作为个体,是否仍旧主动去搜索更加深邃、思辨但也更不易读的内容,作为自身知识储备的补充?

对互联网的反思指向了对空间的反思,而这最终指向的还是“人”。个人是自己的选择和行为的总和,而人类则不断被所有人的选择和行为的定义着。

从某种层面上来说,一切人的造物都是这些选择和行为总和的一种反应。正如萨特在《存在主义是一种人道主义》中说的那样——人是由自己造就的。