- 首页

-

营销工具

-

推广服务

-

资讯中心

发布者:三维推

2022-03-17 11:40:10

阅读: 1980

昨日“邓伦偷税处罚”登上热搜,不少粉丝纷纷心碎塌房,有的人转而去粉虚拟偶像。这篇文章作者阐述了我们应该以何种心态去面对虚拟偶像,有兴趣的小伙伴一起来看看吧。

上个世纪八十年代,高达的风靡刺激了人们对巨大机甲以及宇宙银河的热忱,也影响了另一部现象级动漫作品《超时空要塞》中女主角的形象设计。宇宙歌姬林明美(リン・ミンメイ)出现,并通过发行单曲的方式跻身oricon榜单,成为了最早的「虚拟偶像」(Virtual Idol)。

如果说彼时的偶像形象,是为了给泡沫经济下彷徨不安的人们打上一针精神麻醉剂,那么到了如今,就很难认为虚拟偶像只是一场圈地自萌的狂欢。

2021年中国虚拟偶像核心产业规模达62.2亿元,虚拟偶像已是风口、渐成红海的预判此起彼伏;柳夜熙登上2021年上海交通大学新闻与传播考研试卷,宣告虚拟偶像将成为专业教育的新关注点。

日本杰尼斯和索尼启动“虚拟偶像计划”、韩国SM公司aespa试水真人+虚拟偶像双轨模式、国内乐华娱乐与字节跳动合作运营虚拟女团A-SOUL,大厂对虚拟偶像覆盖式的推崇无疑是在掀起一场全新的内容生产革命,它正在重塑我们的文娱消费方式。

信息流以四面夹击的方式,告诉我们即将进入一个“热爱虚拟也被虚拟所爱”的未来。那么,正在漩涡边缘观望的我们,应以何种心态去接近这场没有真实载体的技术幻梦呢?

时至今日,对于「虚拟偶像」依然没有一个普遍认知的定义。

如果按照功能分区,相比于虚拟人的其他垂类(如虚拟KOL、虚拟主播等),虚拟偶像的身份更加暧昧。先不论当下的「偶像」作为强烈情感的接收器,徘徊在人造物和思想物的中间地带,这一词语若按最初的属加种差来分析,也来源于对真实的模拟。虚拟在前,偶像在后,本质上是两种虚无的叠加。

传播学者喻国明认为,虚拟偶像是在人工智能时代互联网等虚拟场景或现实场景中进行偶像活动的架空形象。技术手段上,利用计算机图形、语音合成等手段人工制造“会说会唱”的虚拟存在;运营模式上,仿照真实偶像进行演艺活动和开展形象运营。

简而言之,如今我们所指的「虚拟偶像」是一个内容+技术+运营的集合体。前文提到的三天涨粉230万的现象级虚拟偶像柳夜熙,就通过这三者形成了独特的「辨识度」。

内容是「人设」,虚拟偶像的表演角色决定了输出内容。国风定位、美妆赛道的柳夜熙,以十二生肖的侠女形象为造型灵感,将惩恶扬善作为活动线索,一支小视频为一个讲故事的单位。

技术是真人交互能力,目前市场上以2D纸片人为代表的算法驱动退潮,更偏爱通过动态捕捉等技术实现的真人驱动。隐藏在角色背后的真人演员被称为「中之人」,柳夜熙出色的动作效果也与中之人的表现能力关系密切。

再者是运营,虚拟偶像与明星的二次元分身不同,前者是服务型,后者是身份型。柳夜熙的服务功能AKA商业动机亦十分明确,即国货品牌的广告和带货。而几秒一个小高潮的卡点短视频和场景精美的电影质感,也将成为柳夜熙商业运营的杀手锏之一。

要专业兼顾内容、技术、运营三方,也暗示了「虚拟偶像」是一桩很费钱的生意。

“世界第一公主殿下”初音未来(初音ミク)的诞生,起初是日本CRYPTON公司为了推广以第二代VOCALOID语音合成程序(意为“会说话的机器人”)音源库进行的一个营销策略。松石绿的双马尾长发以及兼具音乐性与未来感的服饰风格,也是平衡产品调性的产物。而初音创造的收益,包括产品收入、演出市场收入、版权收入(包括原盘权和著作权)迄今已超过6亿。

那么在如今,复制初音未来式的虚拟偶像,有可能吗?

必需的基础投入是模型制作、绑定和动画制作。要提升真人驱动的体验感,还需要招募并培训中之人,升级动态捕捉技术、摄影棚以及摄像头(精度较高的设备市场价超过10万,想要取得良好的效果,一个形象可能需要同时动用10台)等相关固定配套。其次,保证内容的产出,要克服音乐、影像等部件制作周期长、投入成本高的缺点。同时,UGC产出特性决定了经营粉丝社群的重要性。

以上都完成了之后,在等待“爆点”之前还要等待解决一些隐患:如何确保P主(有创作力的粉丝)粘度与产出质量达到《甩葱歌》等现象级作品的同等声量,如何在没有相关法律保护的情况下谈拢商业版权,这些既会产生无可预计的沉没成本,也极有可能导致宛如蚁穴般的高风险舆情。

因此,不难发现,目前在虚拟偶像这片红海中进行角逐的多为文娱领域的全球头部公司,甚至采取了联袂科技公司的打法。

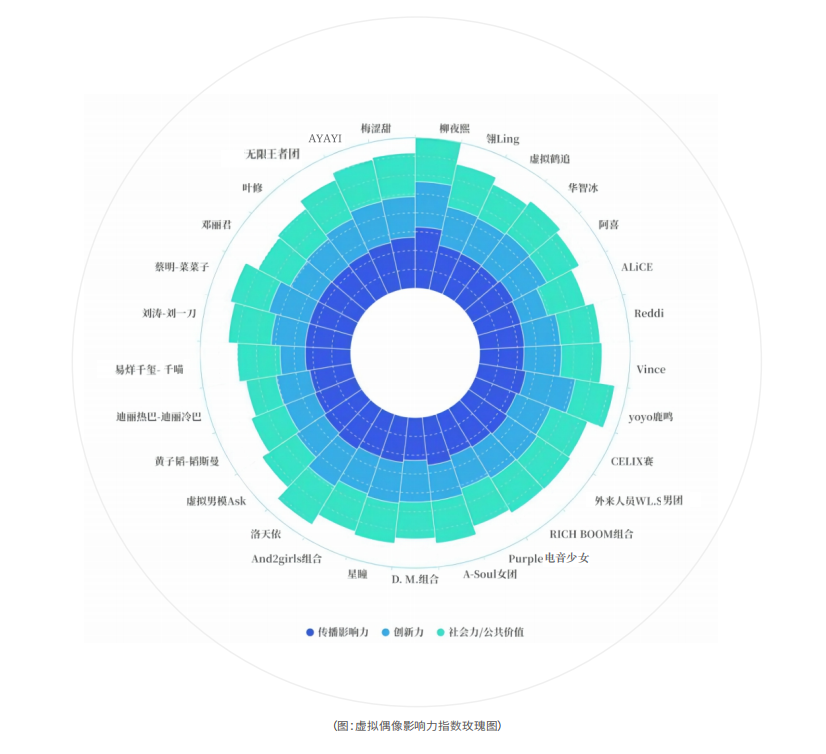

虚拟偶像影响力指数玫瑰图(数据来源:中国传媒大学2021中国虚拟数字人影响力指数报告)

既然现象级的虚拟偶像“造星”成本如此高昂,为何品牌依旧义无反顾?

其一,品牌日益增长的背书需求与三次元明星网红不断提升的塌房速度与塌房面积之间存在矛盾。“眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了”,高饱和的偶像市场导致大文娱环境变成了“破防赶不上塌房”的重灾区,而品牌并不想惹一身尘埃。

之相对,永远不会塌房的虚拟偶像能够减少品牌的试错成本。不论是人设、脚本还是运营都在可控范围之内,还能满足从普适化到定制化的更高级需求,一方面可以打造更有品牌归属感的IP形象,一方面能延伸到除文娱之外的金融、教育等领域,匹配弹性较高。

其二,虚拟人友好型社会正在逐步建立。从技术完成度来看,平凡网友花费最低几百块也可以买个“皮”,结合VRod、VTmin等软件就可以打造出一个简陋版虚拟人;而商业虚拟人制造也已有了逐渐完备的产业链,增强了这一蓝图可实现性。

从应用环境来看,得益于十余年来的虚拟偶像教育,从两会虚拟小助手、清华大学的AI虚拟学生华智冰、到全息邓丽君跨时空合唱、洛天依登上春晚舞台,多维度的触角伴随着政策利好的强烈气息,而国家队的支持也使得虚拟偶像“野生性”降低,不再囿于圈层。同时,元宇宙、NFT等高概念的提出,也进一步丰富了虚拟偶像的世界观,譬如SM公司的SMCU(SM文化宇宙)脚本就是以虚拟身份为支点的音娱元宇宙。

虚拟偶像还有一个不可忽视的特殊点在于,从造词伊始就注定了它是一个更注重经营“粉丝”的特殊垂类。而从初音、洛天依等虚拟偶像的成功经验也能看到,除了PGC之外,优质的同人内容以及粉丝经济才是运营体系中的核心。

在此想援引国内虚拟偶像女团A-SOUL作为案例。这个于2020年11月出道、由乐华娱乐和字节跳动联合打造的组合,由在虚拟城市枝江生活的、以成为少女偶像而要求自己的嘉然、向晚、贝拉、珈乐、乃琳组成。

由于V圈认为其“带资进组”的背景会破坏生态,A-SOUL出道伊始被diss为“国V之耻”,NGA(国内几大主流游戏玩家论坛,可视为虚拟人圈层的主要受众聚集地)甚至明令禁止相关讨论。但依托五位偶像的人格魅力、参与度极强的成长路径、不恋石油佬(可以理解为“榜一大哥”)的温馨粉丝氛围,舆论逐渐扭转,屡创B站舰队奇迹,成为了“国V之光”。

也许你想问,为什么品牌有信心,虚拟偶像这样的美丽泡沫会绽放在庞大舰队的簇拥之下?算法又如何释放赛博信息素,借以取代人们对于真实肉体的迷恋?实际上,当我们在谈论「谁为虚拟偶像买单」时,我们谈论的是一种后现代的对话方式。

首先,虚拟偶像介入了一种内容生产的新方式,邀请观众共同走向台前参与表演。有一种说法认为,虚拟偶像是传统偶像残缺部分的补全者。虚拟偶像的出现规避了传统追星所要经历的一切下头体验:数据女工的繁琐、强制上胸的压力、对家互撕的糟心,以及压死骆驼的最后一根稻草——偶像失格。

在虚拟偶像的世界里,粉丝不用一味被动地相信偶像的“人设”,而是可以实现情感自主,跳出观看席,干预其“人设”。除了以同人、二创、造梗丰富其形象,强化圈层语言之外,粉丝的反馈也会倒逼着偶像“养成”。

Vocal定位的珈乐在出道初期是一位直播苦手,于是官方组织了三十位粉丝参与“珈乐直播训练计划”(三十天封闭直播)。这种亲力亲为式养成,不光可以让粉丝收获一种“观看王道热血漫般的喜悦”,也能形成一种更长线的羁绊。

其次,“双重虚拟”仿佛一面镜子,以平等对话的方式映照着我们自我求索、寻找身份的过程。在许多品牌营销案例中,都会傲慢地将“年轻化营销”作为一个制胜策略。殊不知,“年轻化”的定义正在不知不觉地将年轻人的个体特征覆盖于集体主义的幕布之下。

自我嘲弄的玩梗话语被外部肤浅地挪用、嫁接,反而会让主体产生更深的反感。而始终元气满满的虚拟偶像借由网络实现多重场景的陪伴,既帮助了我们厘清颗粒度极细的情感,也就一些无法独自求解的问题给出了止疼药。

譬如A-SOUL粉丝中曾出现过一篇被称为“鸡胸肉文”的神文。在这篇小作文中,粉丝像是与日记本对话一般向嘉然袒露着心声:因为自我惩罚而少吃鸡胸肉,节约电费而关掉热水器电闸,一个人看大城市郊区的月亮…….

这里没有“打工人”的简单归类,没有“屌丝”之类的评判,有的只是一个灵魂在遭受阵痛后对另一个灵魂的示弱。而嘉然也在忍不住啜泣之后,微笑着回应“你们要好好吃饭哦”,四两拨千斤地提供了高度的情绪价值,完成了双向奔赴。

除此之外,在虚拟偶像圈层的表达中,还能看到一些诸如“肥宅”“垃圾”“老鼠”“好想成为嘉然小姐的狗”等丧气的自我类比。虽然有极强的自我嘲弄意味,但也反映了那些看上去积极追求健康生活的普通人,可能每分每秒都在格差社会、职业生涯、身份认同等各种问题上不断摔跤。而摔跤带来的震荡和迷惘,以及反复留疤又撕裂的过程,只有在「虚拟偶像」的独特空间里才能完成告解。

作为近些年从资本市场杀出的一匹黑马,「虚拟偶像」自然地被推到了聚光灯中央。

“元宇宙的敲门砖”“To B赛道的照妖镜”“娱乐资本变形计”等等庞大的概念充当定语,不断地给这个本就未有共识、双重虚拟的产物上价值。当然,如果将其视作一个投机窗口,这般热忱无可厚非。但跳开所有“造星”的营销话术,为什么数量可观的粉丝愿意去爱虚拟人,愿意对着编程和算法敞开在现实中合上的心门,才是我更愿意去关注的问题。

“一个社会的累赘,一道无足轻重的标志,一种多少有点尴尬的疾病”,伊恩·麦克尤恩《在切瑟尔海滩上》提到年轻人想要结婚的原因,是认为如果自己不完成这个契约,就无法停止这样一种自我评价。“结婚”对应是一个解决方案,核心是渴望通过亲密关系排解寂寞。

而上文提到的老鼠、狗、垃圾,本质也是在被快节奏的生活碾过之后,那些灰心丧气累积而成的亲密渴望。也许我们依赖“虚拟偶像”,是在依赖一处亘古不变的地理坐标,一轮抬头就能看见的黄色月亮。它无法补足我们情感缺失的拼图,但会一直完好无损地躺在那里,无论你什么时候愿意去拼,都可以。